发布时间:2025-01-02 09:24:07 浏览 次

作者:朱媛媛

单位:临沂市药物警戒中心 (山东临沂 276000)

〔关键词〕一次性使用静脉留置针;真实世界数据;不良事件;用械安全

〔中图分类号〕R197.39 〔文献标识码〕B

〔文章编号〕1002-2376(2024)21-0042-05

目前,一次性使用静脉留置针(以下简称留置针)因操作简便以及具有传统静脉输液针无法比拟的优势,已被广泛应用于临床。留置针可减轻患者反复穿刺的痛苦,解决了临床对血管条件差和预期一段时间内间歇性静脉输液治疗的难题 , 提高了护理人员的工作效率及护理质量 [1]。但随着临床使用率的提高,留置针的不良事件也相继出现,对患者的健康造成了不同程度的伤害。为保障留置针使用的安全性和有效性,减少不良事件成为临床关注的重要课题。基于此,本研究基于真实世界数据分析留置针不良事件报告情况,并提出改进建议,以期控制潜在风险,保障患者用械安全。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日临沂市药物警戒中心收到的一次性使用静脉留置针不良事件报告,对报告进行整理、汇总、分析,剔除错报、误报、重复上报及无效报告后共纳入 351 例不良事件报告。

1.2 方法

对 351 例留置针不良事件报告的上报机构情况、产品情况、患者情况、不良事件伤害表现、留置针故障类型、不良事件原因及伤害类型和处置情况进行分析,探析导致不良事件的原因,并针对留置针的合理使用和不良事件监测提出改进建议,以降低不良事件发生风险。

2 结果

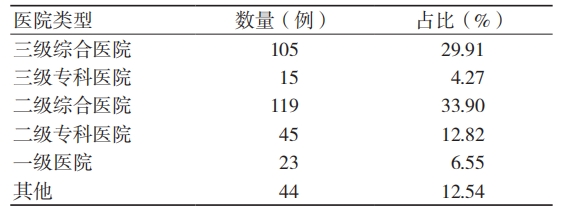

2.1 上报机构情况

351 例报告均由医疗机构上报。其中,二级及以上的医疗机构上报 284 例(80.91%),见表 1。

表 1 351 例留置针不良事件上报机构情况

2.2 产品情况

351 例报告涉及 14 个生产厂家、28 个产品注册证。其中,国产产品注册证 27 个(96.43%),进口产品注册证 1 个(不良事件报告 2 例)。按企业取得注册证年份统计,2018 年以后取得注册证的产品不良事件仅 12 例(3.42%)。

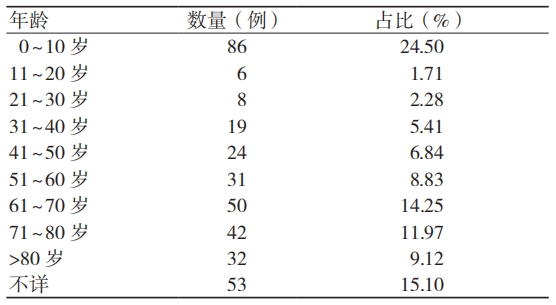

2.3 患者情况

351 例报告中,男性患者 159 例,女性患者126 例,性别不详 66 例。患者年龄分布较广(2 个月至 97 岁),其中 0 ~ 10 岁年龄段人数最多,其次是 61 ~ 70 岁及 71 ~ 80 岁年龄段,见表 2。

表 2 351 例不良事件报告的患者年龄分布

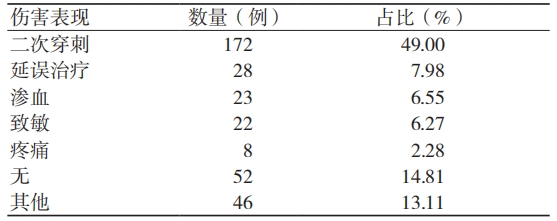

2.4 不良事件伤害表现

伤害表现主要为二次穿刺、延误治疗、渗血、致敏,尤其以各种原因导致的二次穿刺多见,见表 3。

表 3 351 例不良事件伤害表现情况

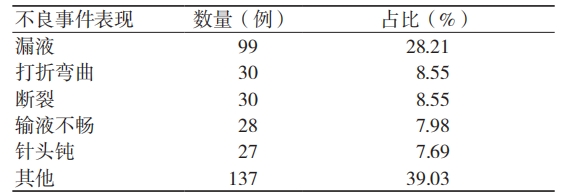

2.5 留置针故障表现

351 例报告中留置针故障表现主要为漏液、打折弯曲、断裂等,具体见表 4。

表 4 351 例不良事件报告的主要表现

2.6 不良事件原因

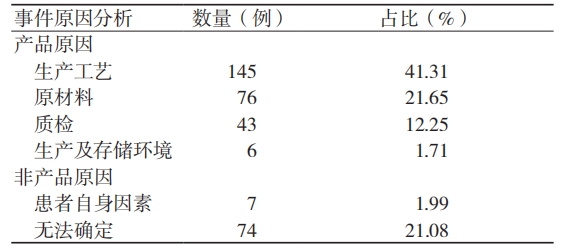

351 例报告中,上市许可持有人分析不良事件原因为产品原因(包括说明书 等)共 270 例(76.92%),见表 5。

表 5 351 例不良事件报告原因分析

2.7 不良事件伤害类型和处置情况

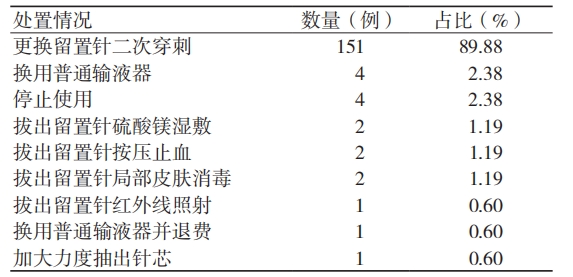

医疗器械不良事件因对患者的伤害程度不同,分为死亡、严重伤害和其他 [2]。其中严重伤害是指有下列情况之一者:(1)危及生命;(2)导致机体功能的永久性伤害或机体结构的永久性损伤;(3)必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤 [2]。351 例报告中,168 例(47.86%)的伤害程度为严重伤害,183 例(52.14%)为其他伤害程度。168 例严重伤害报告中,151 例(89.88%)处置方法为更换留置针二次穿刺。168 例不良事件严重伤害报告的处置情况见表 6。

表 6 168 例不良事件严重伤害报告的处置情况

3 讨论

3.1 上报机构情况分析

351 例不良事件报告中,二级及以上的医疗机构上报数量占比达 80% 以上,而一级医疗机构和其他医疗机构不足 20%。分析原因如下:(1)二级以上医疗机构患者多,静脉留置针使用数量大,导致不良事件报告数量多;(2)《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》[2] 要求二级以上医疗机构主动报告医疗器械不良事件,而对其他使用单位仅鼓励报告不良事件相关信息;(3)部分二级以下医疗机构工作人员缺乏上报不良事件的主动性。

3.2 产品情况分析

351 例报告涉及的产品中,国产产品注册证占比高达 96.43%,考虑与国产产品市场占有率高有关。而 2018 年后取得注册证产品的不良事件报告占比仅 3.42%,说明我国新注册产品的质量较以往产品有所提高。

3.3 患者情况分析

351 例不良事件报告的患者年龄段主要集中于 0 ~ 10 岁和 61 ~ 80 岁。 分析可能原因如下。(1)0 ~ 10 岁和 61 ~ 80 岁人群的留置针护理难度大,儿童尤其是年龄不足 6 岁的儿童活泼好动、配合度差,且其血管相对较细,穿刺成功率低;而老年人的血管往往缺乏弹性,血管条件差,在一定程度上增加了留置针不良事件发生率。(2)0 ~ 10 岁和61 ~ 80 岁人群抵抗力相对较弱身体状况差,更易受到疾病侵袭,接受输液治疗的人数多,因此不良事件报告数量相对较多。

3.4 不良事件类型和处置情况

351 例不良事件报告中伤害表现多为二次穿刺、渗血、致敏,尤其是各种原因导致的二次穿刺多见,少见全身症状。导致不良事件伤害的原因如下。(1)产品原因:漏液、针尖钝、软管弯曲等产品原因导致留置针无法使用,需要二次穿刺;软管材质或工艺原因导致的局部皮肤红肿、疼痛或瘙痒等过敏表现。(2)操作原因:护理人员未严格执行无菌操作,消毒不彻底、不达标或穿刺手法不规范、技术不熟练导致的反复穿刺对血管造成损伤 [3];穿刺血管选择不当,血管细或有静脉瓣导致不良事件发生。(3)药物原因:某些药物易沉淀导致留置针堵塞或刺激性化学药物刺激血管增加患者的不适感。(4)患者自身原因:部分患者血管状况差,增加了留置针的护理难度;自身免疫力差的患者易出现过敏现象。

3.5 留置针故障表现和不良事件原因

351 例不良事件报告主要来源于产品本身质量问题,包括原材料、生产工艺、生产环境、质检环节、运输储存及操作使用等。常见故障表现的可能原因分析如下。

3.5.1 漏液

351 例不良事件报告中,留置针故障表现为漏液的占比最高(20.23%),原因可能为产品本身质量问题或设计缺陷 [3-4]。例如,留置针各部位之间采用胶粘连接,设备开机或胶桶胶量不足时易造成连管点处胶量不足,若生产过程中未能有效检出,将导致临床使用出现漏液问题;组件设计缺陷导致组件破裂或各组件间因存在漏洞、缝隙而无法密闭衔接,加之质检环节不严格 [3] 将导致不合格产品进入临床应用环节;产品运输过程中防护不到位、野蛮装卸均可能导致连接处松动、漏液;护理人员使用留置针时操作不规范或穿刺时患者本身活动过多、不配合,也可导致各组件间衔接部分因松动而漏液。

3.5.2 打折弯曲

留置针打折弯曲的可能原因如下。(1)产品原因:产品原材料材质过软导致留置针打折弯曲无法使用,生产、运输及仓储存放过程中受挤压也可导致留置针打折弯曲无法使用。(2)操作原因:护理人员技术差导致首次穿刺失败,二次穿刺也可导致留置针打折弯曲。(3)患者原因:患者在导管留置期间剧烈运动也可能造成留置针打折弯曲。(4)留置时间原因:留置针留置时间过长会增加打折弯曲的可能。

3.5.3 断裂

留置针软管断裂的原因如下。(1)产品质量问题:生产过程中导管原材料存在损伤、顺针器落点不到位均可导致机器组装时与导管座内壁碰撞,进而产生裂痕,后续质检环节不严格,致使问题产品流入市场。(2)操作方法不当:护理人员未按照说明书要求进行穿刺操作、穿刺前未仔细检查留置针、反复用力穿刺或留置针型号和穿刺血管选择不当均可能使留置针软管发生断裂,甚至断裂于血管中。

3.5.4 输液不畅

留置针输液不畅的可能原因如下。(1)热合损伤导致的黏连:留置针制造过程中,连接管的热合环节至关重要,热合操作不当(温度过高或压力过大)可能损伤连接管的内部结构,导致黏连,从而影响液体的正常流动。(2)软管的物理变形:留置针软管使用中受外部压力或不当摆放可能发生打折现象(扭曲或折叠),而打折会显著缩小液体的通过截面,造成输液不畅。(3)封管操作不规范:为了保持留置针通畅,护理人员需在每次输液结束时用 0.9% 氯化钠注射液或肝素 + 0.9%氯化钠注射液等冲洗液进行封管,冲洗液量不足或冲洗速度过快等不规范的封管操作可能导致导管内残留物未能清除干净,逐渐积累形成堵塞。(4)留置时间过长及药物沉淀:长时间留置可能导致留置针导管内壁沉积药物或代谢产物,尤其是抗生素或高渗溶液等特定药物若冲洗不彻底,极易造成导管堵塞。(5)患者自身原因:血小板增多症或血液高凝状态等凝血功能异常的患者,血栓形成风险较大,留置针处血流速度较慢,更易形成凝块,堵塞导管。

3.5.5 渗血

留置针渗血的可能原因如下。(1)产品原因:留置针半成品组装过程中存在冲模工序,此工序可确保导管与顺针器被恰当地组装进导管座,若顺针器落点不到位,可导致组装时机器与导管座内壁发生碰撞,划伤导管根部,进而导致渗血。(2)操作原因:若首次穿刺失败,二次穿刺时易产生回针再穿刺现象(为了节省耗材,部分护理人员将针芯复套后再穿刺),此过程易划伤导管,造成导管破裂,进而导致渗血。

3.5.6 针头钝

留置针针头钝的可能原因如下。(1)留置针导管缩尖不良:留置针制造过程中导管前端需经过精确的缩尖处理以确保针尖的锐利度和穿透力,缩尖工艺控制不当可能导致针头不锋利,影响其穿刺性能。(2)运输过程防护措施不到位:运输过程中包装防护措施不足,导致留置针受到外力挤压,可能导致针头变形或弯曲,进而影响其原有的锐利程度。(3)穿刺技术不当:医护人员的穿刺技术对留置针的使用效果至关重要,穿刺角度不合适(过于倾斜或垂直)导致针头进入皮肤和血管时可能遇到额外阻力,使导管前端与血管壁或其他组织碰撞,不仅增加患者的不适感,还可能导致针头变钝。

4 减少留置针不良事件发生的建议

4.1 对医护人员的建议

(1)护理人员操作前需仔细检查留置针,避免不合格产品用于患者。(2)穿刺时应选择合适的静脉血管,首选粗、直、弹性好、无静脉瓣、血流量大的血管 [4],且应避开关节处。(3)根据患者个体情况选择合适的留置针型号,以最大限度减少穿刺对患者的伤害 [5]。(4)规范操作流程,严格执行无菌操作,坚决避免操作感染对患者的伤害。(5)根据患者的实际情况选择合适的进针角度 , 可在减轻疼痛的同时提高穿刺成功率。(6)告知患者使用留置针的注意事项,强调留置期间应避免剧烈活动,减少人为因素导致的留置针不良事件。(7)加强护理巡视工作,发现漏液、渗血、输液不畅等异常情况时及时处理,避免伤害加重。

4.2 对医疗机构的建议

医疗机构应高度重视留置针不良事件,建议从以下方面减少留置针不良事件给患者带来的伤害。(1)采购前仔细审核产品信息,确保采购的留置针符合标准。(2)护理人员上岗前进行留置针使用培训,考核合格后方可进行临床操作,避免操作不规范、不熟练给患者带来的伤害。(3)提供学习交流平台,促进护理人员技术水平不断精进,如每周安排 1 次经验分享,鼓励护理人员积极参与,穿刺技术高的护理人员分享针对不同患者的穿刺经验。(4)加强医疗器械管理,对不合格产品及时联系供应商退换货,避免不合格产品用于临床,及时更换出现严重产品质量问题的厂家。

4.3 对企业的建议

企业应高度重视不良事件的收集工作,以不良事件为抓手,了解和掌握在售留置针产品的使用风险;加大研发技术投入,优化产品的生产工艺,提高产品质量;严格控制产品的原材料质量,保障产品质量安全;重视员工培训,增强员工的责任意识;加强产品质量检测,增加抽查检验频次,及时剔除问题产品,避免进入下一道工序;注重对医疗机构操作者的使用培训,避免误操作不当引发的不良事件伤害。

4.4 对监管部门的建议

监管部门可通过日常监督检查与飞行检查相结合的方式,从生产环节、经营环节、使用环节加强监管。(1)生产环节重点检查厂家的生产资质是否正规、生产设备布局是否合理、生产现场环境是否达标、车间生产工人穿戴是否合格、储存条件是否符合要求等,并对存在问题的厂家要求及时整改,对问题严重的厂家要求停业整顿,对生产产品不合格的厂家应根据法律给予行政处罚。(2)经营环节重点抽查产品是否注册,经营单位是否具有资质,进货查验制度、销售制度是否建立,进货查验记录、产品销售记录是否完善,储存条件是否达标。(3)使用环节重点检查储存条件和产品是否在有效期内 [6]。

5 小结

所有上市医疗器械均是受益大于风险的风险可接受产品,并非绝对安全。因此,我们无法杜绝留置针不良事件的发生,但应尽量降低不良事件的发生风险以及对患者的伤害。减少留置针不良事件需要多方合力,产品的设计及生产者、监管者及使用者均应该恪尽职守,为保障留置针的产品质量及使用安全做出贡献。

【参考文献】

[1]国家药品监督管理 局医疗器械技术审评中心 . 一次性使用静脉留置针注册审查指导原则:2024 年第23号[EB/OL].[2024-08-12].https://www.cmde.org.cn//flfg/zdyz/zdyzwbk/20240827101119161.html.

[2]国家市场监督管理总局,国家卫生健康委员会 . 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法:国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会令第1号[EB/OL].[2018-08-13].https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_4b69cde387db4c4fa4465aad987157e0.html.

[3]陈婕,孙丽娜,蒋金燕 . 静脉留置针常见风险浅析 [J]. 中国药物警戒,2014,11(11):693-695,697.

[4]王倩倩,张萍萍 . 静脉留置针在新生儿科的应用及护理体会 [J]. 基层医学坛,2023,27(21):144-146,150.

[5]李雯,朱永健 . 静脉输液进针角度与穿刺成功率及疼痛关系的研究现状 [J]. 智慧健康,2019,5(14): 38-40.

[6]刘欣欣,李永辉,王芳,等 .674 例输液泵不良事件回顾性分析 [J].中国医疗设备,2020,35(3):145-148

内容来源于《医疗装备》杂志,如需转载请注明出处。

欢迎关注《医疗装备》官方公众号